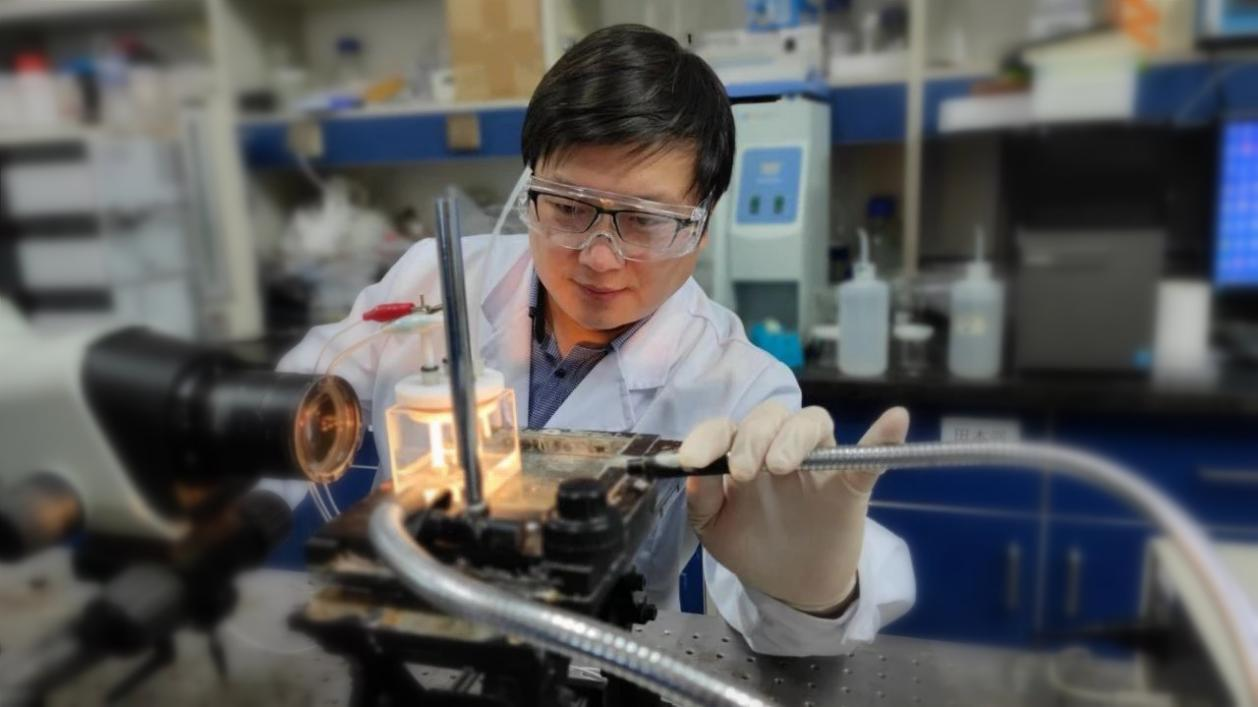

在“创新北化”的建设中,有这样一位科学家,他始终秉持着“把论文写在祖国大地上”的信念,将科技成果转化为服务国家战略、造福社会民生的实际应用。他,就是我校化学学院教授——孙晓明。让我们共同走近孙晓明老师,探寻电解海水制氢产业化背后的科学家故事。

孙晓明,2005年博士毕业于清华大学,2005年-2008年在美国斯坦福大学从事博士后研究,2008年起在北京化工大学工作,主要从事无机纳米材料化学研究,在电解水、燃料电池和气体超浸润电极器件领域取得系列进展。他于2011年获得国家杰出青年科学基金资助,2019年获中组部万人计划领军人才称号,2017年获得科技部中青年科技创新领军人才称号。2025年3月5日,国际顶刊Nature杂志发表了孙老师团队在碱性海水电解领域中的1万小时稳定运行成果。

1潜心研究,笃定科研航向

踏入综合楼的一间普通办公室,孙晓明教授向我们娓娓道来他的科研历程。谈及科学研究,他笃定地说:“在科研这条道路上,我始终坚守‘做个好学者,研究真问题’的原则,将个人的学术兴趣与国家战略需求紧密相融,坚决避免随波逐流、盲目追逐短期热点,始终坚持‘十年磨一剑’的治学精神。”

多年来,孙晓明教授所带领的团队始终保持着高频的创新节奏,研究成果实现了阶梯式的突破。在早期阶段,团队成功开发出金属氧化物、贵金属及碳复合核壳结构等新型材料,为高效电催化奠定了坚实基础;团队创新性地接续提出“气体超浸润电极”概念,显著提升了电催化反应的能效;针对海水电解过程中氯离子腐蚀与高盐度这两大难题,团队又提出“阴离子静电排斥层”及“动态Cl⁻吸附调控”策略,成功突破了关键技术瓶颈。

在此期间,团队的研究成果广泛发表于Nat.Commun.、Angew. Chem. Int. Ed.、PNAS等国际顶尖期刊,累计发表论文300余篇,论文总被引次数超过3万次;同时,团队还斩获国家发明专利80余项,其中10余项已成功实现转化应用。

2样机验证,接受市场检验

“科学研究不能自我欣赏,必须到产业浪潮中检验成色。”秉持这一理念,孙晓明教授团队每取得一次技术突破,便迅速与企业展开合作,对成果进行应用验证和反馈。在应用过程中一旦发现问题,团队立即进行进一步的研究改进,有条不紊地开展有组织的科研工作。经过七八年的科研积累与沉淀,2020年,全世界首台1kW的直接电解海水制氢样机在我校诞生。这台设备投入实际应用后,实现了连续稳定运转,不仅顺利通过了市场的严苛检验,更如同一束曙光,催生了我国电解海水制氢产业的破晓时刻。电解海水制氢技术还荣获中国可再生能源学会技术发明一等奖等诸多荣誉。

3初创公司,开启产业征程

随着首台样机取得认可,市场上陆续出现了更大规模的需求,实验室制备产能已无法满足市场需求。此时,孙晓明教授意识到,若要将电解海水制氢技术全面应用于产业化实际,成立公司进行大规模生产制造和市场化运作已成为必然之举。于是,深圳氢致能源有限公司于2021年12月正式宣告成立。为确保项目公司的技术独立性和先进性,团队骨干邝允教授决定离职创业,全职加入该公司,专注于推动电解海水制氢的产业化应用。该项目公司是我校以科技成果作价入股方式实施转化的又一典型案例。

4产业突破,实现规模升级

这家由北化科研团队深度赋能的科技企业,在孙晓明教授的指导以及邝允总经理的经营下,仅用两年时间便实现技术跃迁:从1kW到500kW级装备矩阵全面突破;张家口百千瓦级中试基地迅速崛起;与深圳能源集团合作500kW示范工程全球领先;与中广核合作100kW装备落地“伏羲一号”海上平台开创制氢与海洋牧场融合新模式;与中海油集团合作世界首台MW级示范工程成功运行。

5创新闭环,产业反哺科研

孙晓明教授认为,技术创新可以助推产业升级,而产业实践也为基础科研指出了新的方向。他介绍到:“我们通过对实际应用场景的深度探索(如海上风电制氢、盐湖/盐碱水制氢等),更加关注复杂水质及工况下电极材料的动态腐蚀机制,启发设计出具有多层钝化结构的NiCoP-Cr₂O₃电极,进而实现了设备10,000小时稳定运行。”科研成果转化落地,为北京化工大学创造经济效益1300余万元,形成“产学研”良性循环。

6激励创新,迈向国际前沿

从实验室到示范线,从论文图表到产业蓝图,孙晓明教授带领团队走出一条“基础突破-技术攻关-成果转化-产业反哺”的全链条创新之路。经过十几年的潜心研究持续不断的应用探索,该团队联合香港城市大学刘彬教授,针对可再生能源波动性导致的电解水制氢技术瓶颈,揭示了间歇运行中阴极材料因反向电流引发的氧化与腐蚀机制,并提出了极具创新性的解决方案,相关研究成果在国际顶刊Nature发表。该成果突破了传统碱性电解槽与可再生能源耦合的稳定性难题,为绿氢规模化生产提供了关键技术支持,对推动双碳目标具有重要意义。相关工作被Nature Chemical Engineering以“Electrolyzer engineering through in situ catalyst regeneration”为题进行高度评价,称“Their work confirms that cathode degradation under such conditions is actively accelerated by shutdown and restart cycles. The authors found this problem particularly severe in seawater electrolysis, where halide anions tend to accumulate and lead to side reactions upon shutdown.”。

7立德树人,培养优秀人才

传道授业、教书育人,构成了孙晓明教授职业生涯的重要内核。身为博士生导师,孙晓明教授秉持高标准、严要求,常叮嘱学生要沉下心来,多从书本中汲取知识养分。看似严苛的治学风格,实则饱含对学生成长的深切期许,也正是这份严格,让他收获了学生们由衷的爱戴与尊敬。

俗话说,“严师出高徒”,在孙教授的悉心指导下,一批又一批优秀学生从他的课题组脱颖而出,其中有十余位已经成为高校或科研院所的团队负责人或研究骨干,包括在中国科学院宁波材料技术与工程研究所的陆之毅,创办深圳氢致能源有限公司的邝允,继续在北化发光发热的周道金等。一位学生说道:“孙老师不仅治学严谨,还是位和蔼可亲的导师。他始终践行着朋友圈里的座右铭——‘做个好学者,研究真学问’。对待每个人的课题,孙老师都一丝不苟、精益求精。除此之外,为了让大家劳逸结合,他经常组织乒乓球、羽毛球比赛,鼓励大家积极参与。”在孙教授的引领下,课题组营造出浓厚的学习氛围,轻松活跃的团队环境,也让每一位成员都能在学术道路上保持充足的前进动力。

最后,孙晓明教授说到,科研人员既要“顶天”,在基础研究中追求学术卓越,传承化学学科“实验-认知-再实验”的求真传统,不断探索科学前沿;也要“立地”,将研究成果与国家重大需求紧密结合,切实解决实际问题,彰显科研工作者的使命担当,真正实现把论文写在祖国大地上的学术追求,让科学研究既服务于人类知识的拓展,又为经济社会发展提供有力支撑。